Se vêtir. L’habit ne fait peut-être pas la nonne. Et les autres femmes?

Accueil » Agenda/Activités » Se vêtir. L’habit ne fait peut-être pas la nonne. Et les autres femmes?

26 juin 2017

Jardin des Plantes, café-restaurant La Baleine, 47 rue Cuvier (Paris 5e), 18h30-20h30

Intervenant 1

Nicole Pellegrin

(IHMC, CNRS-ENS)

Historienne et anthropologue

Intervenant 2

Anne Monjaret

(IIAC, équipe LAHIC, EHESS/CNRS)

Ethnologue et sociologue

Intervenant 3

Nicole Fouché

(CNRS-CENA, EHESS)

Présentation

«Porter la culotte», «l’habit ne fait pas le moine», ces expressions populaires rappellent le rôle de nos vêtements dans la construction de nos identités (toujours multiples). Avant toute parole en effet, le vêtement dit et doit dire nos diverses appartenances et notamment celles de sexe. Il est plaisir et/ou contrainte, car s’il résulte d’abord de nos possibilités économiques, il est le fruit de choix individuels (conscients ou non) et de pesanteurs communautaires diversement consenties. Voiles, braguettes, boutons, soutanes, poches, crinolines, jeans, révèlent et (re)construisent, tout au long de l’histoire, les catégories fondatrices et mouvantes que sont le masculin, le féminin et l'éventuel «neutre». Le vêtement est une marque sociale très prégnante du point de vue du genre.

«Porter la culotte», «l’habit ne fait pas le moine», ces expressions populaires rappellent le rôle de nos vêtements dans la construction de nos identités (toujours multiples). Avant toute parole en effet, le vêtement dit et doit dire nos diverses appartenances et notamment celles de sexe. Il est plaisir et/ou contrainte, car s’il résulte d’abord de nos possibilités économiques, il est le fruit de choix individuels (conscients ou non) et de pesanteurs communautaires diversement consenties. Voiles, braguettes, boutons, soutanes, poches, crinolines, jeans, révèlent et (re)construisent, tout au long de l’histoire, les catégories fondatrices et mouvantes que sont le masculin, le féminin et l'éventuel «neutre». Le vêtement est une marque sociale très prégnante du point de vue du genre.

Se vêtir, ou plus exactement choisir son vêtement, est, pour les personnes, une activité sociale qui (outre le fait de les protéger du froid, de la pluie, de la saleté, des maladies…) permet aussi de montrer le degré de liberté ou d’aliénation dont l’individu dispose par rapport aux assignations et injonctions sociales (le vêtement peut être une acceptation, une obligation, une négation, une protestation, voire une provocation…).

Il peut être vécu comme une contrainte, une contrainte particulièrement accentuée par les phénomènes de mode, eux-mêmes genrés et en constante évolution. Si le XXe siècle a progressivement vu un nombre grandissant de femmes adopter le port du pantalon et de vêtements adaptés à leurs différentes activités de travail ou de loisirs, et même si des tenues unisexes apparaissent dans les modes de vie, les femmes restent très nombreuses à être soumises à des injonctions sociales. En général, les femmes se distinguent des hommes, par la façon dont elles sont habillées (et réciproquement). Se vêtir n’est, ni simple, ni neutre (même l’uniforme ne l’est pas).

Le choix du vêtement est un moyen de communication sexué et c'est de cela dont nous débattrons dans ce café, avec le souhait de lancer quelques pistes pour comprendre et déconstruire les relations, certainement difficiles, voire paradoxales, que les femmes — dont les féministes — entretiennent avec le vêtement. Ce dernier permet de montrer le degré de liberté ou d’aliénation dont les femmes disposent par rapport aux assignations et injonctions sociales : il peut être une acceptation, une obligation, une négation, une protestation, voire une provocation…

Nicole Pellegrin est historienne et anthropologue, chargée de recherche honoraire à l’Institut d'Histoire moderne et contemporaine (CNRS-ENS). Ses principaux axes de recherche concernent la construction vestimentaire du genre, les récits de voyage, les biographies (de) religieuses et les dictionnaires de femmes illustres. Elle achève un ouvrage sur les Voiles chrétiens, masculins et féminins et a contribué au numéro «Normes et transgressions» de Modes pratiques. Revue d'histoire du vêtement et de la mode (2015, sous la direction de Manuel Charpy).

Anne Monjaret est ethnologue et sociologue, directrice de recherche au CNRS (IIAC/équipe LAHIC, EHESS, CNRS), présidente de la Société d’Ethnologie française (SEF) et rédactrice en chef de la revue Ethnologie française (2003-2006). Elle travaille sur les cultures, mémoires et patrimoines professionnels, féminins et urbains, et a publié notamment «L’envers de la Sainte-Catherine: les normes derrière la dérision festive» («Normes et transgressions», Modes pratiques. Revue d'histoire du vêtement et de la mode, 2015, sous la direction de Manuel Charpy).

Débat animé par Nicole Fouché, CNRS-CENA (EHESS) et membre du Conseil d'orientation de l'Institut Emilie du Châtelet.

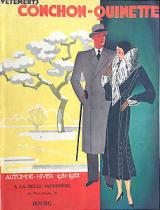

image: catalogue de la collection automne-hiver 1931-1932 des vêtements Conchon-Quinette de Clermont-Ferrand, en vente à la Belle Jardinière à Paris.